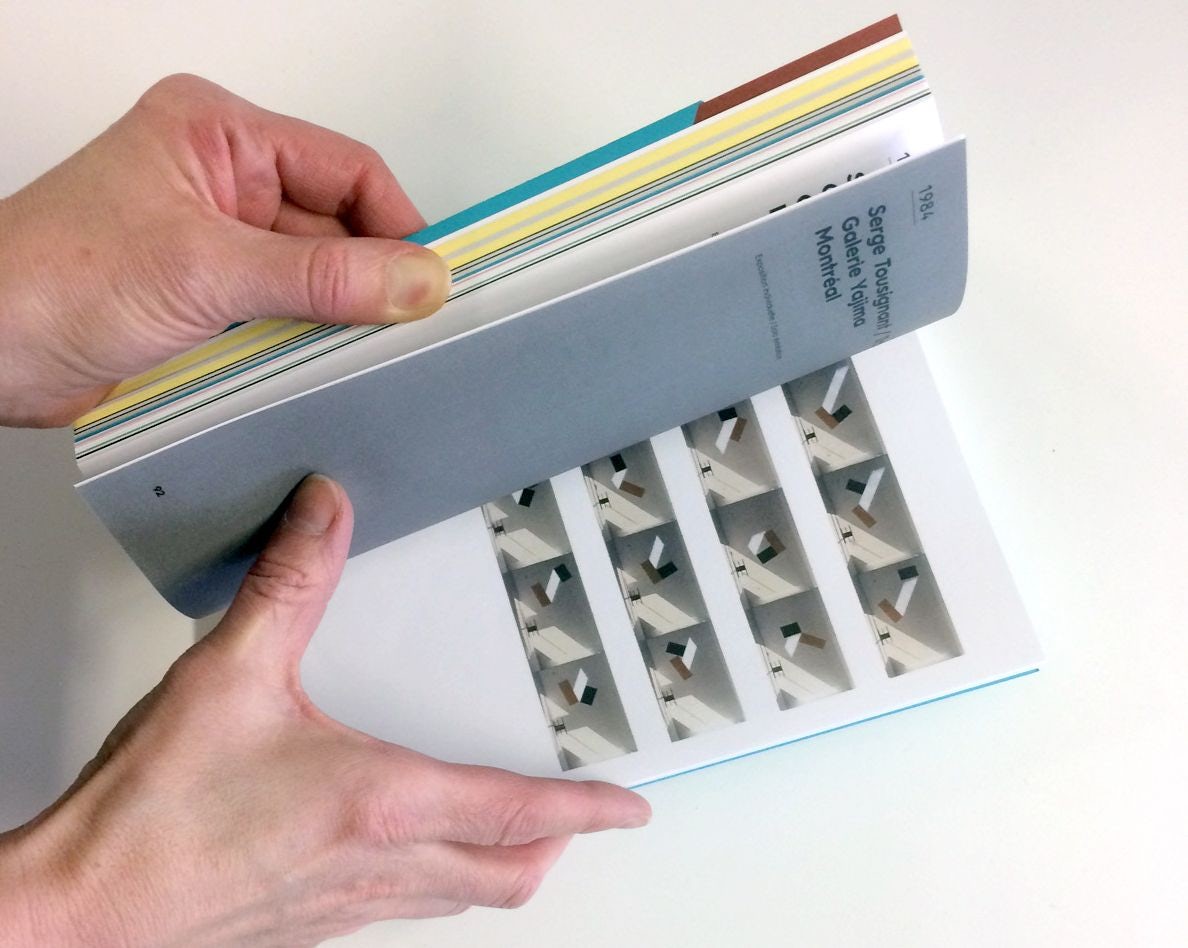

Serge Tousignant

Exposés de recherche

2017.04.13 - 06.23

MARIE J. JEAN

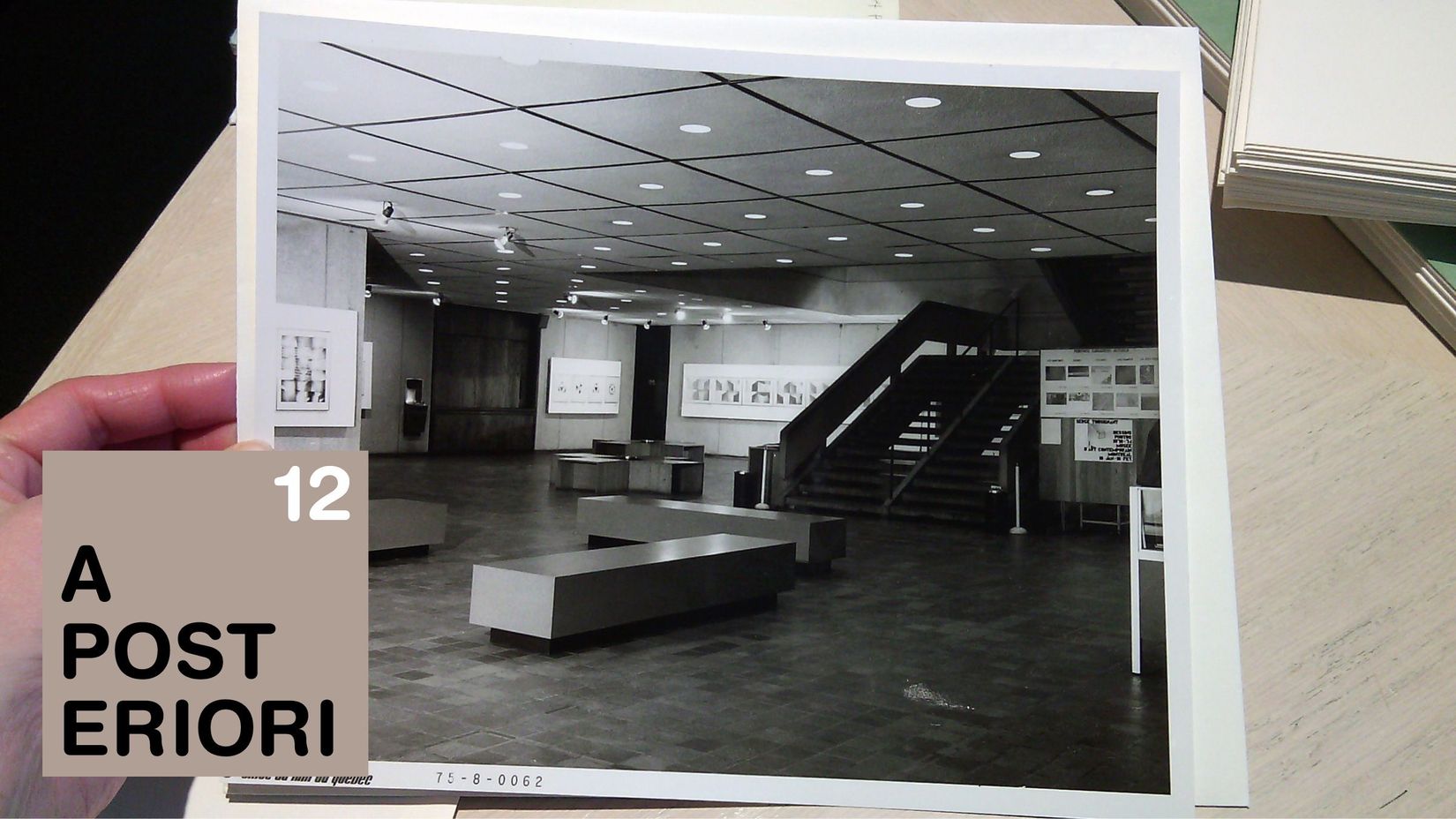

Serge Tousignant imagine des expositions. Ses œuvres surgissent donc au terme d’un processus où, déjà en amont, elles sont conçues pour aboutir à une exposition. Du moment où il a l’idée d’une série d’œuvres, il les destine à une scénographie. L’exposition s’offre ainsi à lui comme une scène imaginaire dans laquelle il crée des relations entre les œuvres et l’espace de sorte qu’elle contribue à infléchir une nouvelle production. Partant de sa manière de travailler, il nous a semblé pertinent de concevoir cette rétrospective autour des expositions qui ont représenté des tournants importants dans sa pratique artistique. Reconstituer ainsi le fil de ces réalisations offre un itinéraire étroitement lié à l’histoire des expositions au Québec puisque, depuis 1966, Tousignant a participé à de nombreuses expositions significatives : Présence des jeunes (Musée d’art contemporain, Montréal, 1966), Sculptures & papiers pliés (Galerie Godard Lefort, 1968), Québec 75 (Musée d’art contemporain, Montréal, 1975), Géométrisations (Optica, Montréal, 1979), Travaux récents (Galerie Yajima, 1984), etc. En contextualisant ces expositions, il ne s’agit nullement pour nous de les enchâsser dans un récit historique, ni même de les réifier en vue de les canoniser ensuite; bien plutôt, nous souhaitons mieux étudier la complexité du phénomène en vue d’approfondir une réflexion sur la fonction des expositions dans la pratique des artistes.

Serge Tousignant entreprend dès les années 1960 un travail artistique entièrement déterminé par la recherche expérimentale. On pourrait, en fait, aisément soutenir qu’il appartient à cette catégorie d’« artistes chercheurs » étant donné que sa pratique tout entière est marquée par la recherche aussi bien que par des expérimentations interdisciplinaires lui permettant, entre autres, d’affranchir la photographie de ses fonctions de représentation. Depuis maintenant cinq décennies, il fait en effet usage de différents médias – dessin, gravure, peinture, sculpture, installation, photographie – tout en les confrontant les uns aux autres pour donner lieu à différents exercices de forme : illusion optique, jeu d’ombres, installation photographiée, anamorphose photographique, etc. À partir de 1972, il se consacre à l’investigation photographique en étudiant la structuration de divers phénomènes de perception. Il entreprend de nombreuses expérimentations en atelier, concevant divers jeux d’illusions qu’il organise assez souvent dans des grilles rigoureuses laissant voir les multiples possibilités d’un même système optique. Il a alors été associé à l’émergence de l’art conceptuel au Québec, qui l’a conduit à transgresser la question iconique au profit d’un examen analytique du médium. Au cours des années 1980, aux côtés d’autres artistes intéressés par des dispositions picturales de même nature, il a contribué à l’avènement d’un nouveau genre en photographie qualifié alors d’« image préfabriquée ». Cette nouvelle approche reposait sur des mises en scène réalisées à partir de maquettes ou d’installations en atelier dans une volonté de mettre en question les effets de narration, de figuration et d’abstraction propres au processus photographique. Or, si l’expérimentation en atelier – site d’ailleurs souvent exploité dans ses images – semble affirmer l’autonomie de l’œuvre, le modus operandi de Tousignant, en anticipant chaque fois leur exposition, la remettre en cause.

Tout se passe en effet comme si le travail de l’artiste en atelier – ses recherches, ses essais et ses expérimentations – ne pouvait plus se réduire à sa seule intentionnalité puisqu’il est imaginé à partir de sa destination. Il vise l’exposition de ses recherches. Ce processus débute dès 1966, lorsque Tousignant installe un tableau unique dans une salle du Musée d’art contemporain de Montréal qu’il fait peindre de la même couleur que la surface carrée d’un des coins de la toile. Il s’agit d’un geste réfléchi et audacieux pour l’époque, qui rend manifeste la volonté de Tousignant de considérer l’œuvre en étroite association avec son contexte et de porter son attention sur l’exposition, laquelle représente désormais pour lui un nouvel espace d’expérimentation. C’est précisément à travers cette assimilation de l’exposition dans le processus de production que prendra forme une nouvelle culture du travail artistique caractérisée par le « projet ». Il s’agit alors pour Tousignant d’organiser le travail selon une méthodologie de l’anticipation.

La production en atelier, ainsi combinée à l’anticipation, fait intervenir l’idée d’une « effectuation future » nécessaire pour « remplir la visée ». Paul Ricœur écrit à ce propos : « On y retrouve la saisie perceptive d’une situation, l’imagination de certains buts à atteindre, la projection de certains désirs à satisfaire, des estimations éthiques et autres, une appréciation des obstacles et des voies praticables, un calcul raisonné des moyens et des fins, un jugement de probabilité sur les chances de réussir, etc.1 ». Autodétermination, anticipation, projection dans le futur caractérisent l’acte intentionnel qui sera au fondement d’une nouvelle manière de travailler, tout entière déterminée par la logique du projet. Une dimension essentielle fait néanmoins défaut à cet énoncé pour expliquer que le projet soit devenu, à partir de la seconde moitié du siècle dernier, un mode d’existence. C’est que l’acte intentionnel, comme moteur du projet, est intrinsèquement lié à des phénomènes auto-organisateurs au départ inconscients et pourtant inscrits au plus profond de ce qui nous détermine. Il ne s’agit plus alors de définir le projet comme une réalisation, une œuvre ou une exposition spécifique, mais bien comme un processus continu inscrit dans une destinée singulière. Il n’est plus question non plus de comprendre une pratique artistique comme la seule conséquence d’une cause passée, mais bien comme la mise en œuvre d’une projection vers le futur. Le projet permet de la sorte de percevoir un individu ou un artiste comme la somme des projets hétérogènes, mais non moins cohérents, qui le déterminent, constamment transformés par ce qu’il devient. Les exposés de recherche qui forment la présente exposition visent ainsi à offrir une piste d’interprétation nouvelle de la genèse des projets de Serge Tousignant tout en contextualisant chacun d’eux dans l’histoire et le futur des expositions au Québec.

Cette exposition a été réalisée grâce à la précieuse collaboration du Conseil des arts du Canada – Banque d’œuvres d’art, du Musée d’art de Joliette et le Musée de Lachine de la Ville de Montréal.