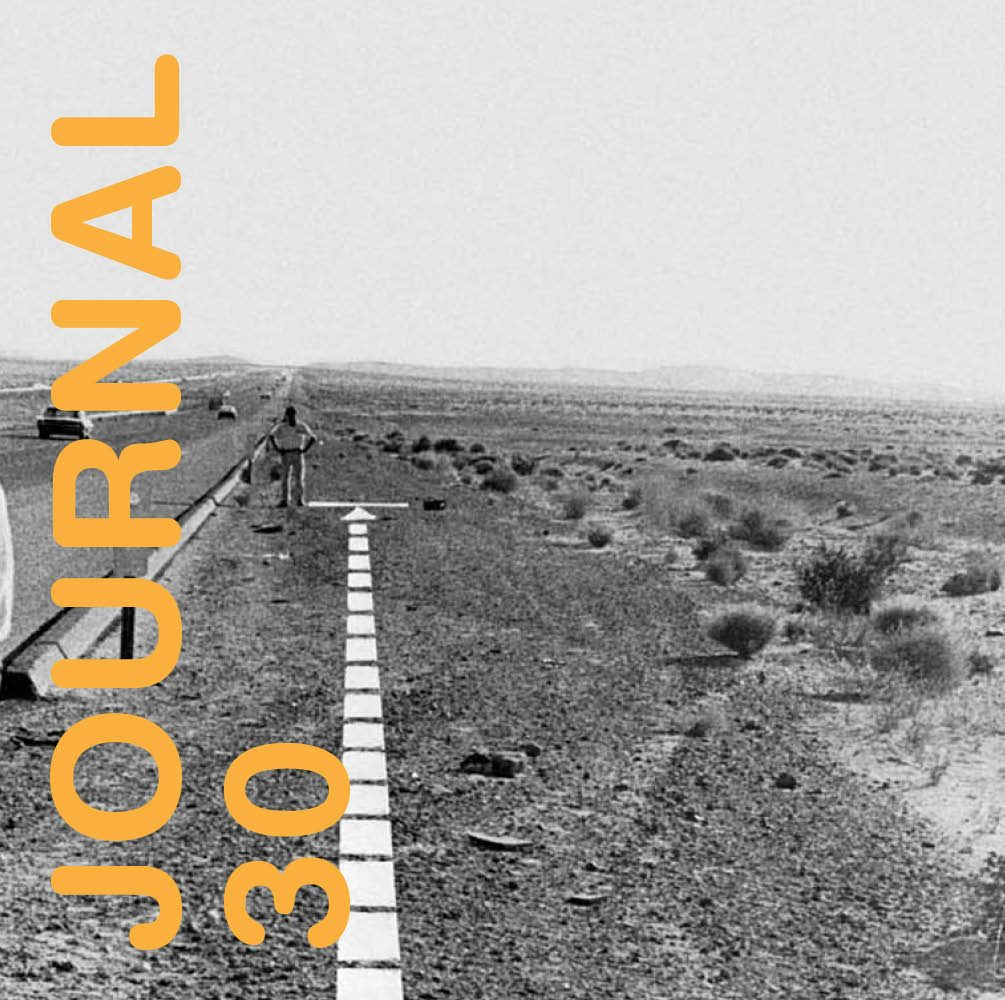

Road Runners

2009.03.06 - 05.30

MARIE J. JEAN

La route et l’automobile sont le sujet et l’objet d’œuvres littéraires, cinématographiques et artistiques significatives qui constituent le fondement d’un genre transdisciplinaire en évolution constante. Ce genre, désigné ici par le terme « Road Runner », se cristallise au cours des années 1950 et 1960 avec la parution du roman Sur la route de Jack Kerouac1, l’expérience esthétique faite par Tony Smith sur une autoroute2 et la sortie du film Easy Rider de Dennis Hopper3. Bien que le road runner soit caractérisé par des attitudes et des motifs variés, il n’en demeure pas moins que la route et l’automobile produisent, dans l’une ou l’autre de leurs formes, de nouveaux modes de représentation et de perception. Ainsi, pour Kerouac et Hopper, l’auto ou la moto assurent à leur héros une liberté et une mobilité totales alors que la route y figure le pavé des idéaux de leur génération. Pourtant, ces voyages initiatiques révèlent à leurs protagonistes que la liberté est encore loin puisque, ce qui compte, n’est pas tant d’arriver à une destination finale que de se déplacer constamment vers un lieu idéal. Kerouac comme Hopper partent d’une situation commune : l’errance d’individus qui choisissent de vivre d’expédients pour ainsi être confrontés à une conception nouvelle de la réalité. Mais si au cinéma et en littérature, le personnage est souvent déterminé par une quête identitaire qui donne lieu à un déplacement, à un besoin d’évasion, à un désir de voir et de révélation, l’artiste entreprend quant à lui une errance introspective, voire immobile.

Sur la route, le temps devient généralement secondaire et abstrait, produisant un état de flottement qui facilite le retrait dans l’espace mental. C’est un état particulièrement fécond pour permettre aux idées de prendre forme. Un état vraisemblablement recherché par Raymond Roussel qui est le premier écrivain à avoir littéralement travaillé on the road. Il conçoit en 1925 une roulotte pratique et luxueuse qu’il fait fabriquer en vue de satisfaire son besoin de mobilité. La voiture a ainsi représenté pour l’écrivain et pour plusieurs artistes un espace de production particulier d’où ils ont imaginé des œuvres significatives conduisant parfois à une nouvelle conception de l’art. Tel est le cas de Marcel Duchamp qui, ébloui par l’intensité des phares des voitures au moment d’un voyage sur la route Jura-Paris en 1912, aura l’idée de l’« enfant-phare » du XXe siècle : La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. C’est à une aussi fulgurante redéfinition de l’art que Tony Smith est soumis lorsque, au début des années 1950, il emprunte l’autoroute du New Jersey en construction, sans signalétique ni éclairage. Il fait alors une expérience « non structurée » du paysage qu’il ne peut encadrer ou transformer en œuvre d’art puisqu’elle demeure à jamais immatérielle. Ces récits inaugurent un rapport à l’art dans lequel l’objet artistique est déconstruit au profit d’un nouveau paradigme où la dimension conceptuelle et l’événement vécu domineront.

Ce paradigme donnera lieu à de nombreuses œuvres, à partir de la fin des années 1960, dont la route détermine la structure alors que la voiture y représente un atelier ambulant d’où le conducteur observe le monde qui défile en continu sur les écrans de ses vitres. Le cadrage des images est souvent redoublé par le cadre resserré des vitres de la voiture et le paysage aperçu se superpose aux visions reflétées par le pare-brise et les rétroviseurs. Cette manière d’observer le monde, largement répandue en Amérique du Nord et en particulier au Canada, aura une influence très grande sur plusieurs artistes conceptuels qui feront usage de la photographie pour en rendre compte. La vision, auparavant perçue comme étant transparente, devient le sujet même de leur production.

L’histoire de la photographie recèle également des road runners qui réalisent le relevé des transformations urbaines et sociales qui ont cours en Amérique du Nord. Les photographes s’intéressent en particulier aux non-lieux caractéristiques des paysages américains en portant leur attention sur les lieux de transit (motels, restaurants, stations-service) et les voies de communication (routes, croisements, autoroutes, boulevards). Jean Baudrillard réalise un tel road trip au milieu des années 1980 pendant lequel il documente sa vision de l’Amérique (Montréal y compris) et rédige un livre où il expose les concepts philosophiques qui la déterminent. Cette expérience rend manifeste l’effet de répétition qui caractérise les routes américaines où le même décor semble se déployer à des kilomètres de distance. Une impression comparable est relatée par Vladimir Nabokov dans Lolita : « mettant ainsi en branle la carte des États-Unis, je m’évertuais à la [Lolita] convaincre que nous ne roulions pas au hasard mais vers une destination précise, vers un plaisir exceptionnel […] Nous avalions avec voracité ces longues autoroutes, la voiture glissait dans un silence extasié sur la surface noire et polie telle une piste de danse. » « Mais le mouvement n’apporta aucun progrès. Espoir aride est tout ce qui en restait »4.

À partir des années 1980, les productions d’images sur la route s’animent et le récit prend alors une place dominante. Le film et la vidéo deviennent plus importants ainsi que les structures narratives que ces médiums sous-tendent. Tel est le cas de l’installation vidéo As the Hammer Strikes réalisée en 1982 par John Massey où l’on aperçoit l’artiste converser avec un homme qu’il a pris en auto-stop en direction de Toronto. On entend le son ambiant à l’intérieur de la camionnette ainsi que les discussions entre les deux hommes et, simultanément à cette première projection, deux autres projections montrent dans un montage alterné les pensées probables de chacun des protagonistes. Massey a du mal à comprendre son interlocuteur et les images révèlent alors les contradictions de cette communication. Cette installation inaugure un mode narratif déterminé par le fait que les artistes ou leurs personnages entreprennent des périples qui manifestent des états de présence ou d’absence et, par conséquent, ils nous situent dans des espaces équivoques. Plusieurs artistes empruntent ainsi les circuits routiers afin d’en proposer, parfois de manière critique, autrement de manière humoristique, des expériences inattendues.

La manifestation Road Runners présentée simultanément à VOX et à la salle Norman-McLaren de la Cinémathèque québécoise réunit des œuvres et des documents des années 1920 à aujourd’hui. Elle sera complétée par une programmation de films intitulée Sur les routes, expressément élaborée par les conservateurs de la Cinémathèque québécoise du 11 au 19 mars 2009.