Mathieu Cardin

What the Frog’s Eye Tells the Frog’s Brain

2020.01.11 - 03.07

La muséologie a traditionnellement défini l’exposition comme un appareil de visibilité duquel on déduisait des connaissances sur la culture, la nature, l’art, etc. Dans une nouvelle installation conçue spécifiquement pour VOX, Mathieu Cardin imagine une scénographie qui « expose » les dispositifs de visibilité généralement employés par les musées d’histoire naturelle.

Son usage d’un parcours en stations, de scènes recomposées, d’effets illusionnistes, de panneaux didactiques, d’artefacts et de décors artificiels offre néanmoins une étrange expérience de la nature. La clé se trouve sans doute dans le titre même de l’exposition, emprunté à un texte bien connu des neurosciences dans lequel on révélait, dès 1959, que l’œil d’une grenouille ne communique pas au cerveau que l’intensité de la lumière, mais plutôt un ensemble de stimuli visuels lui permettant de la percevoir dans un langage déjà organisé, déjà interprété.

En décrivant les dispositifs à l’œuvre dans cette mise en scène de la nature, puis en les recadrant par l’image, Cardin ne vise pas tant à « montrer » ou même à « démontrer » quelque chose ; son projet tend plutôt à « exposer » les relations entre les choses, entre la nature, sa perception et la représentation souvent problématique qui en est faite.

BÉNÉDICTE RAMADE

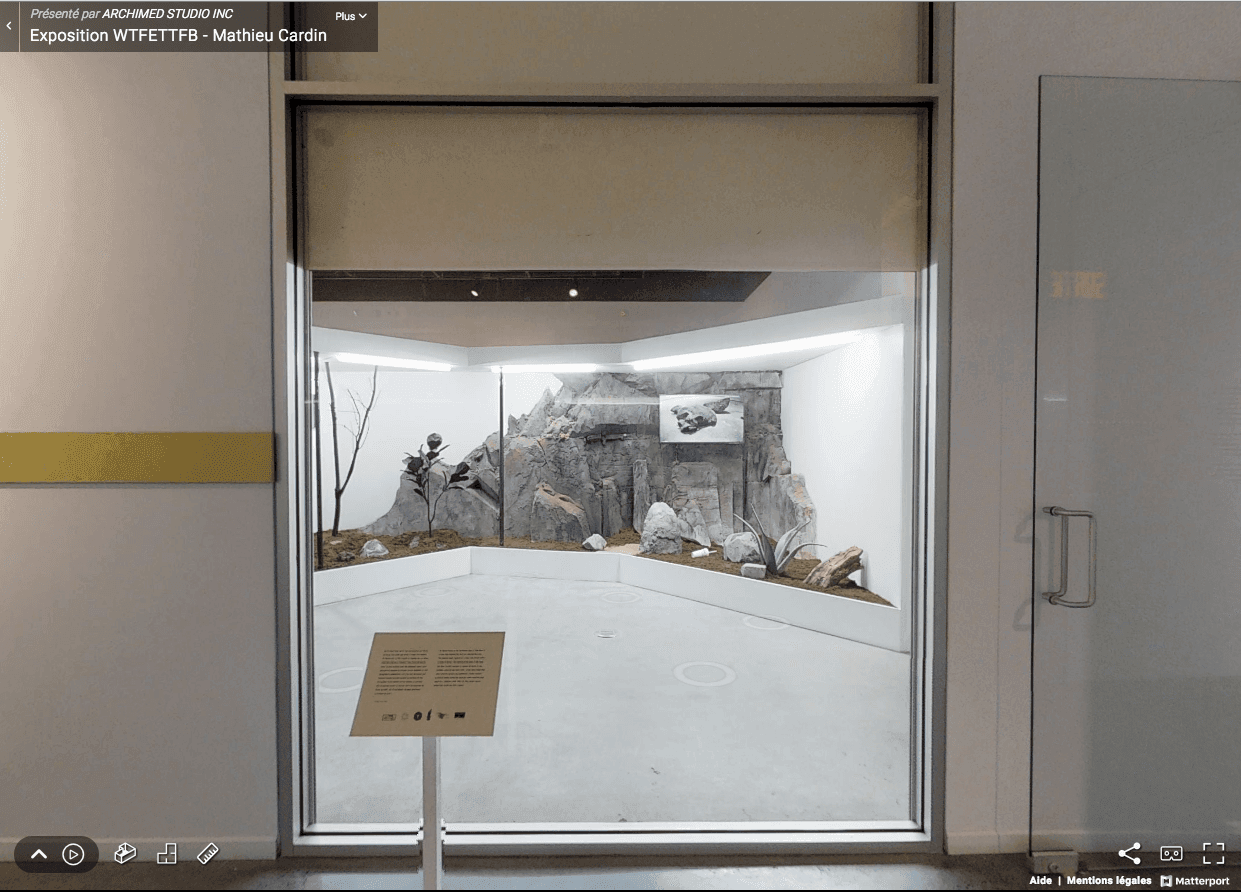

La paroi vitrée du vestibule par laquelle apparaît une partie de l’exposition de Mathieu Cardin appelle de facto à la curiosité, à s’approcher en restant protégé, à enclencher un regard inquisiteur prêt à fouiller le « tableau » que toute vitre produit. Qui plus est si elle est agrémentée d’un panneau d’information, le cerveau se met alors en mode « enquête », « événement ». C’est sûr, il y a « quelque chose », voire du vivant dans cette scène de diorama. Sous une lumière crue, ce terrarium un peu bizarre, garni d’une végétation sombre, a bien du live en lui, mais point de vivant : c’est dans une retransmission en direct, sur écran, là, en face de la vitre derrière laquelle se tient le visiteur que ça se passe. Mais le moment est justement passé à trépas : un crâne gît au sol, entouré de roches semblables à celles qui sont visibles dans le premier milieu exposé juste ici, devant nous. Le piège se referme doucement, l’incompréhension règne. Elle s’intensifiera au fil de la visite de ce muséum d’histoire pas vraiment naturelle, dont les scènes reconstituées avec soin, comme dans les meilleurs dioramas, dissimulent bien des tours.

Comme ses prédécesseurs Dan Graham et Bruce Nauman (Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room, 1969-1970) – passés maîtres dans l’art du décalage, de la vidéosurveillance, de la mise en image de l’acte de regarder et d’observer –, Mathieu Cardin sculpte le signal vidéo, le feedback notamment. Aimantés que nous sommes par les écrans, il sait que notre œil se posera d’abord sur les surfaces avant même de considérer les espaces. C’est par les écrans de la vitre de l’entrée, puis ceux des téléviseurs, dont la programmation maîtrise savamment les télescopages spatiaux, que commence la visite de chaque « tableau » : un crâne, un massif montagneux brumeux, un œil de batracien. Ce sont les trois images qui émanent d’environnements transmis avant d’être expérimentés physiquement. L’exposition de Mathieu Cardin nous fait avancer dans son univers, station après station, depuis ces milieux naturalistes fabriqués, jusqu’à une salle dissimulée en fin de parcours qui joue les trompe-l’œil.

Le rapport au réel filmé devient alors étrange. Quel temps regarde-t-on ? Une boucle préenregistrée ? Une surveillance de lieux soustraits à la vérification oculaire ? Ces disjonctions entre l’image et le contexte s’accentuent à mesure que l’on progresse à l’envers d’un premier milieu hyperréaliste et pourtant légèrement décalé : trop de noir sur ces plantes familières entièrement fabriquées. Rien n’a vécu ici, c’est le règne de la postproduction. Tout est trop statique pour qu’une quelconque vie s’y soit, un jour, passée.

Une fois ce terrarium fouillé à la recherche de clefs de compréhension, le regard se pose sur des montagnes brumeuses qui ne sont pas sans rappeler les paysages romantiques que Mariele Neudecker emprisonne dans des aquariums, mettant en boîte le sublime des hauteurs, envahi de brouillards faits de précipités chimiques. Chez Mathieu Cardin, les nébulosités n’ont rien de naturel non plus, mais elles font pourtant terriblement « vrai ». Disjonction là encore entre l’image qui en ressort et l’installation qui se révèle, une fois passé le mur auquel est accroché le moniteur. Carambolage spatiotemporel encore depuis un couloir où se suivent une longue boîte vitrée, un autre moniteur montrant un œil étrangement fixe, des images et le cercle sacrificiel d’un autre âge d’où émerge le fameux crâne, comme calciné. La lance qui l’a transpercé repose dans un reliquaire d’acrylique que le dispositif de monstration rend plus précieuse que la boîte crânienne qu’elle a défoncée. Il faut encore passer un couloir pour découvrir une porte coulissante entrouverte, laissant voir une salle de repos violemment éclairée et austère. Disjonction de temps, depuis celui de la préhistoire extérieure tout juste observée, jusqu’à celui de cette pièce dominée par un écran de surveillance, méta-œuvre de l’exposition, puisque chaque écran de la mosaïque de surveillance retransmet chacun des tableaux traversés depuis l’entrée. Même la salle de surveillance est elle-même surveillée. Pendant tout ce temps, tous nos faits et gestes auront été vus, captés, monitorés. Mais par qui ? Les agents d’une entité corporative dont le logo est partout, eux, sont absents. Écussons, table, tasse, rien n’échappe à cet œil omniscient qui forme le logo diffusé dans l’espace d’exposition un peu avant d’arriver là. Paranoïa de cette surveillance à vide, c’est le visiteur qui s’est introduit dans la salle qui voit son œil de contemplation passer en mode méfiance et suspicion. « Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante… », dit Michel Foucault. « Le dispositif est donc toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais toujours lié aussi à une ou à des bornes de savoir, qui en naissent mais, tout autant, le conditionnent. C’est ça, le dispositif : des stratégies de rapports de forces supportant des types de savoir, et supportés par eux1. »

En septembre 1959, Lettvin, Maturana, McCulloch et Pitts, chercheurs au MIT, publient leur étude sur le nerf oculaire des grenouilles – What the Frog’s Eye Tells the Frog’s Brain –, montrant une structure cognitive beaucoup plus complexe que ce que la science avait pu projeter jusque-là. En effet, la grenouille ne réagit pas seulement à des stimuli de lumière suivant un principe de réaction basique, mais peut combiner les mouvements et effectuer ainsi une lecture beaucoup plus fine. Cet article, fondateur pour les chercheurs en intelligence artificielle (IA), démontrait la capacité du nerf optique du batracien à encoder les informations et pouvait dès lors servir à l’élaboration de modèles de référence. De cette lecture, Mathieu Cardin a tiré des schémas, le titre de son exposition et toute une logique de stimulations rétiniennes qui viennent titiller l’œil et le cerveau du visiteur devenu cobaye.

En 1984, dans Les conséquences de la pensée causale2, Rupert Riedl décrivait le crâne d’un homme de Néandertal transpercé par une lance au milieu d’un cercle de pierres sacrificiel – celui-là même qui est surveillé en continu dans l’exposition et dont l’image, filmée en temps réel, amorce le parcours d’un autre temps, figé dans la reproduction. Les pièces du puzzle commencent à révéler comment l’artiste a appréhendé l’espace qui lui a été confié, construit des environnements qui s’emboîtent pour créer un lieu compact, géré au millimètre de l’art de la reproduction mimétique, tout en se dérobant à la simple temporalité du moment de la visite, par l’intermédiaire des écrans et des sauts d’espaces. Normalement, confronté au diorama, le regard est stable, guidé, instruit en toute confiance ; ici, il est systématiquement contrarié, envoyé plus loin, soustrait à la didactique de la mise en scène d’un milieu, d’une situation qui a été cristallisée dans un instant muséal.

Les situations de Mathieu Cardin sont nées pour stimuler le doute, nous conduire à analyser notre capacité visuelle dans pareilles conditions. Devant deux photographies, dont l’une d’elles montre une mouche et l’autre les pattes arrière d’une grenouille, la complexité des processus se fait métaphore de l’ensemble du piège dans lequel nous sommes tombés. Les résolutions des deux images réalisées par l’artiste (le scan d’une grenouille en plastique et la photographie d’un insecte) ont été rétrogradées afin d’être envoyées à un logiciel d’intelligence artificielle (IA) destiné à gonfler les basses définitions. Cela se fait au prix d’un rajout de pixels inventés par la machine. Après plusieurs allers-retours – puisque chaque fois, Mathieu Cardin rétrograde la qualité de l’image « gonflée » artificiellement par le logiciel –, la photographie originale finit par être contrariée, générant notamment des « bougés » liquides qui se répondent d’un tirage à l’autre. Ainsi, le médium photographique, qui a toujours été un capteur temporel, se met à accumuler tant de procédures et de raffinements que ceux-ci en viennent à dérégler la lisibilité du sujet. Trop de couches temporelles, trop de « dé-finitions » et de définition, jamais l’intelligence artificielle n’aura aussi mal porté son nom.

Captation 3D de l'exposition