Chantal Maes

Voyage Out

2010.01.16 - 03.06

CATHERINE MAYEUR

Chantal, on dirait qu’elle croit la rencontre improbable, toujours différée, avec son travail. Ses photographies, en effet, nous laissent sur le seuil, certes accueillant, mais sans l’invite expresse d’entrer. Elle voudrait dire beaucoup, mais tout en nuances, avec discrétion, et elle semble hésiter. C’est comme lorsqu’elle parle : elle rougit, elle cherche avec précision ses mots. Mais l’on reste médusé, coi, devant cette intensité muette, cette concentration pour dire l’indicible, devant son attention aiguë au silence ou à la parole émergente. Elle nous laisse dans une pensée qui n’est plus sûre d’elle-même. C’est salutaire. Elle nous laisse presque sans mot et l’activité discursive qui revient, paraît-il, au regardeur, s’estompe. Son travail nous fait voir ce qui se passe vraiment devant l’œuvre d’art : nous sommes, au premier contact, plongés dans un quant-à-soi où le langage fait souvent défaut, dans un magma mental et un corps à corps trouble, dense et silencieux. Il n’est pas aisé de formuler ce qui nous regarde, même quand l’émotion est durable. Ou justement parce que l’émotion est durable.

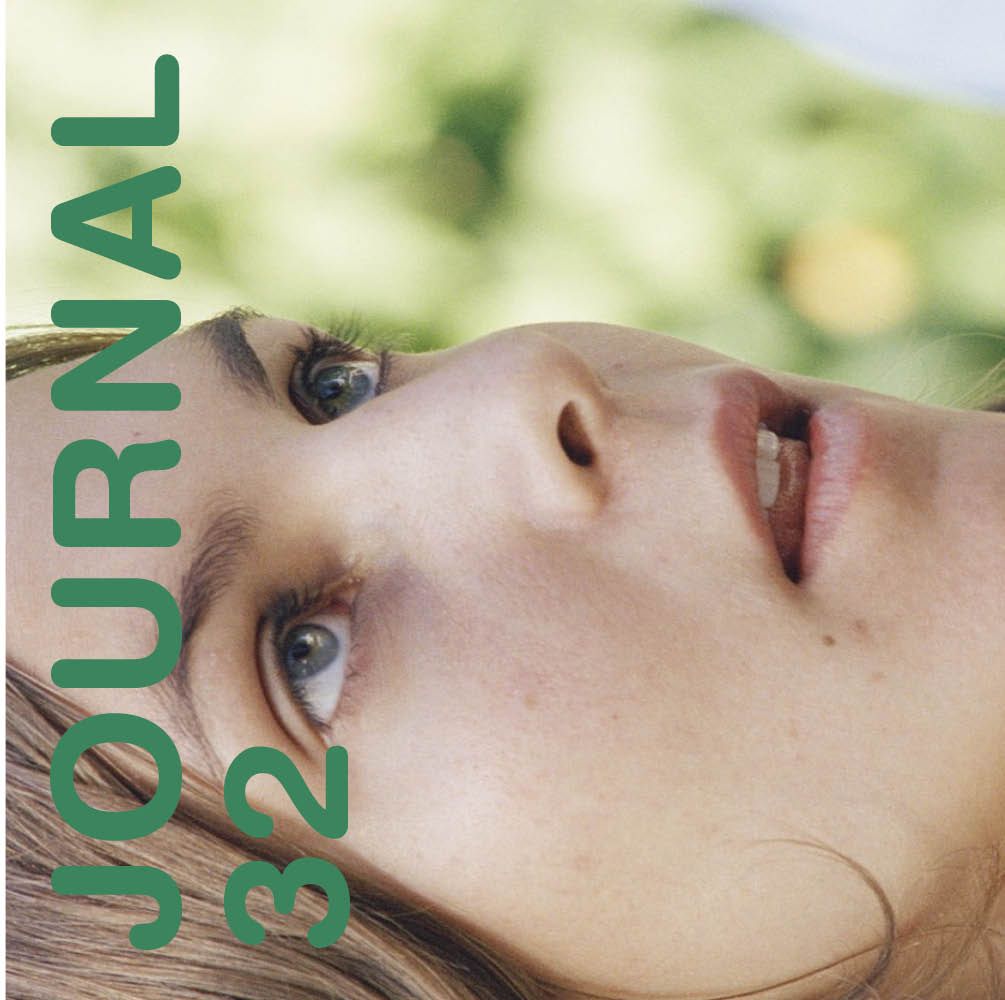

Dans mon souvenir, ou même dans le face-à-face réitéré avec ses portraits photographiques, avec ses vidéos qui, de manière descriptive, ne montrent que des mots, je pense toujours que Chantal montre des lèvres. Une image obsédante. Des lèvres entrouvertes ou mi-souriantes, des lèvres qui pensent, des lèvres qui hésitent sur le dire. Qui sont sur le point d’énoncer mais qui se retiennent, indéfiniment, pour trouver une juste formulation. L’on se sent comme gagné par la douce et perspicace, presque jubilatoire, indécision de la photographe. La forme est en devenir, même figée par l’appareil. C’est un choix consenti, qui la satisfait, et qui laisse le spectateur en suspens.

Vous avez vu ses photographies (il n’y a aucun intérêt à lire un texte, j’en suis convaincue, avant d’avoir vu le travail auquel il tente de se rapporter). Vous avez vu cette Catherine, qui s’interroge entre deux suspensions de mots. D’une image à l’autre de ce diptyque, la bouche esquisse un mouvement presque imperceptible, tandis que les yeux restent fixés avec la même émotion sur les bruissements de l’âme. C’est comme si elle avait oublié la photographe, alors qu’elle fixe son objectif. Un moment de grâce, dit-on. Rien que cette évanescence de la parole, pourtant complice. Quant à Laurence, la durée de la pensée se dit dans l’inconcevable contraction temporelle de l’unique photographie.

Déjà Inward Whispers, travail entrepris à la fin des années 1990, condensait, dans chaque image, un laps de temps indéterminé, un hiatus dans la vie. Cette série de portraits d’employés d’aéroport mettait à nu ces moments que l’on dit d’absence alors qu’ils permettent un retour sur soi, même s’il est fait de dérives, de déplacements qui échappent à la conscience. Les yeux écarquillés semblent s’ouvrir sur un espace tout d’intériorité. Leur fascinant silence n’en laisse pas moins deviner un monologue privé, plein de ruptures et de bifurcations, d’articulations incontrôlées.

Voyage Out poursuit en quelque sorte cette précédente série car, selon ses propres mots, Chantal tend à « rendre visible une errance mentale », en référence aux Tropismes de Nathalie Sarraute. Les visages en gros plan évoquent un va-et-vient subtil entre présence à soi et porosité aux micro-événements extérieurs. L’errance des modèles, entre concentration et disponibilité aux associations les plus inattendues, traduit celle de la photographe à l’œuvre et renvoie immanquablement aux mouvements de pensée du spectateur.

Avec la vidéo Take a Look from the Inside, titre qui pourrait concerner tout son travail, Chantal suit au plus près les jeux de l’esprit que suscite la lecture. De manière très nette, elle les donne à voir par le déplacement de la caméra qui filme une page imprimée, bribe par bribe, tout en prononçant les mots à voix haute, sur un rythme disloqué, celui du déchiffrement à travers le viseur. Le défilement saccadé de l’image et de la parole opère une vertigineuse mise en abîme du texte de Christian Dotremont, Qu’il nous arrive de bafouiller. Une plongée au cœur même de la création en train de se dire, en contraste avec le plan opaque de la feuille blanche.

Celui-ci nous ramène à la photographie, aux visages-écrans, qui laissent pourtant entrevoir l’insondable profondeur de l’être, et aux récents paysages. Les vues de l’espace urbain ont pour point central deux images qui, selon l’artiste, marquent un retour à la conscience, une irruption du temps présent. Un enfant déguisé en Spiderman court dans un parc, une camionnette blanche et floue semble flotter dans une rue. Ils se dirigent vers nous, accusent en effet une incursion de l’extérieur, mais, à mon sens, ces surgissements énigmatiques donnent encore un sentiment d’absence. Le mouvement figé du gamin, masqué, l’apparition fantomatique, déréalisée, du véhicule, se manifestent dans une semblable suspension de l’espace et du temps. Et en effet Chantal a dû revenir sur les lieux avec sa chambre technique, pour ne montrer de la plaine de jeux qu’un espace d’une singulière vacuité. Les paysages, bien que toujours liés à la ville, semblent déshumanisés, s’érigent en scènes désertes, où même le ciel fait défaut, et l’on se heurte à ces pans très construits en deux dimensions. Le all-over de haie taillée s’avère emblématique de par sa surface opaque qui redouble la planéité de la photographie. Ces vues – qui ne sont en fait pas plus des « paysages » que les visages des « portraits » – traduisent aussi des cheminements de l’esprit, extériorisés ici par le déplacement spatial (la modification du point de vue, le flou) ou temporel (marqué par exemple par le changement de climat). La répétition opère comme un déploiement de la pensée. La cohérence du travail s’affirme, au-delà de toute thématique.

Il y a quelques jours, Chantal m’évoquait quelque relation avec le travail de Walker Evans. Si je ne fis pas d’abord cette association, je la comprends bien maintenant. Elle a d’abord mentionné, bien sûr, la série réalisée dans le métro new-yorkais, Many Are Called, témoin des égarements de la pensée dans ce lieu de transition spatiotemporelle, où la promiscuité réclame un repli sur soi. Mais c’est peut-être, d’une manière plus générale, la conviction de l’aporie du portrait photographique qui relie ces deux auteurs si différents. Et aussi l’affirmation que l’image ne peut aller au-delà de la surface du visible. Plus encore, leurs travaux nous rappellent la vanité de vouloir tout dire, tout montrer, de croire que l’image révélerait une vérité.